【2024-2025年】アパート新築・リフォームで使える補助金、税制優遇制度

このコラムでは、アパートの大家さんに向けた賃貸集合住宅の新築、建て替え、リフォーム時に使える補助金、優遇税制について解説します。

補助金を上手に活用することで、アパート経営のさまざまな場面でコストを抑えられ、利回りの改善や長期的な安定経営につなげられます。

これからアパート経営を始めたい方や、現在経営するアパートの建て替え、リフォームを検討中の方は参考にしてください。

※記事の内容は2024年12月時点の情報になります。最新情報は各事業者のホームページ等で必ずご確認ください。

コラムのポイント

- アパートの新築や建て替え、リフォームは、国や自治体の補助金を上手に活用することでコストを抑えられます。

- 補助金の活用にあたっては、要件を満たす手間やコストにリターンが見合っているか、出口戦略を踏まえて活用するメリットが大きいかを吟味する必要があります。

- 補助金を上手に活用しながらアパートを経営するなら、知識や経験が豊富な建築会社、リフォーム会社をパートナーに選ぶことが重要です。

Contents

アパート新築、建て替え時に使える補助金、税制優遇制度

【補助金】子育て支援型共同住宅推進事業(子育て建設型)

国土交通省が主導する、共同住宅(賃貸住宅及び分譲マンション)の新築に使える補助金です。

アパート、マンション、長屋タイプの戸建て賃貸に対し、事故防止や防犯対策など、子どもたちが安心安全に暮らせる共同住宅の建築に対して補助金が支給されます。

賃貸オーナー、サブリース事業者、分譲マンションの管理組合などが申請対象となります。

主な要件

- 建築基準法の共同住宅または長屋に該当する建物を新築する

- 交付決定後、入居者募集開始から3か月間、また入れ替わりの際は特定子育て世帯※に限

- して募集を行う

※令和6年4月1日時点で小学生以下の子どもを養育している世帯 - 住戸部分の床面積が40㎡以上

- 建物が新耐震基準・省エネ基準に適合している

- 所在地が土砂災害特別警戒区域に該当しない

- 1棟あたり5戸以上が「子どもの安全確保に資する設備の設置」を満たす補助を整備

- 「居住者等による交流を促す施設」を整備

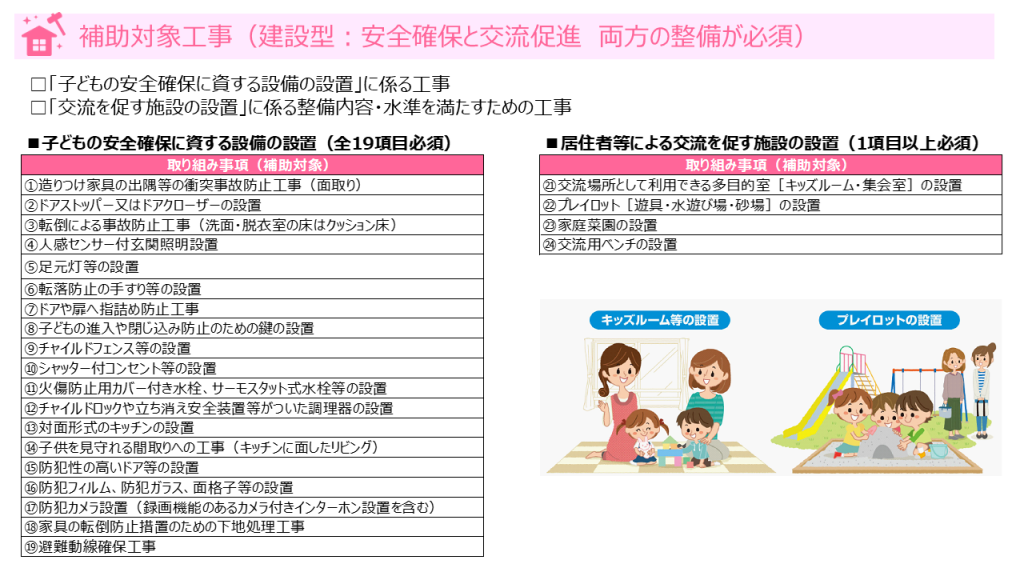

補助対象工事

補助を受けるには、「子どもの安全確保設備」と「交流を促す施設」の両方の整備が必要です。

(画像引用元)子育て支援型共同住宅推進事業ホームページ|子育て支援型共同住宅サポートセンター|子育て建設型

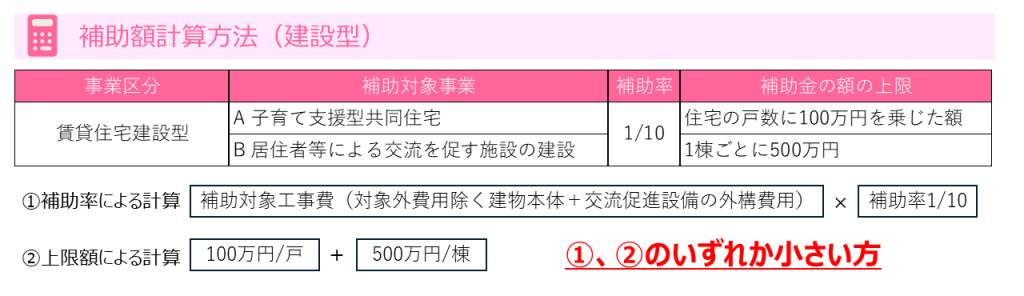

補助額

(画像引用元)子育て支援型共同住宅推進事業ホームページ|子育て支援型共同住宅サポートセンター|子育て建設型

補助額は対象となる工事にかかった費用の1/10または上限額のうち小さい方となります。補助額が大きいため、子育て世帯の賃貸需要が高いエリアでアパートを新築する場合は、積極的に活用したい補助金です。

(参考)子育て支援型共同住宅推進事業ホームページ|子育て支援型共同住宅サポートセンター

【税制優遇】認定住宅等の新築で受けられる特別税額控除

長期優良住宅や低炭素住宅、一定の省エネ性能を持つことが認定されたアパートを新築すると、認定を受けるためにかかった費用の10%を所得税額から控除できる制度です。

また、住宅ローンを利用して新築した場合は、最大13年間、年末のローン残高の0.7%が所得税額から控除される「住宅ローン減税」が適用できます。

ただし、対象は新築した個人となっており、住宅の床面積の50%以上を自己の居住用として使用していることが要件になります。

つまり、自宅兼アパート(賃貸併用住宅)で、自宅部分の床面積が50%以上であることが控除を受けられる対象となるため注意しましょう。

(参考)

国税庁|No.1221 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)

国税庁|No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

令和6年度に実施していたアパート新築関連補助金

令和6年度に実施していた、アパート新築で利用できる補助金の情報をまとめます。

令和7年度に実施されるかについては、2024年12月時点で発表されていない事業もあるため、最新情報は対応する事業のホームページ等で確認してください。

【補助金】ZEH-M補助事業

年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなることを目指した集合住宅(ZEH-M)を新築する事業を対象とした補助金です。アパートなどの低層集合住宅も補助の対象となっていました。

2024年12月6日(金)で令和6年度分の一般公募の受付は終了しましたが、来年度の実施があるか未定となっています。

(参考)一般社団法人環境共創イニシアチブ|ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業|令和6年度 集合ZEH-M

〈関連コラム〉

ZEH-M(ゼッチ・マンション)経営のメリット|基準・補助金についてわかりやすく解説

【補助金】サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、先導的な脱炭素化住宅であるLCCM住宅の整備に対して補助を行う事業です。

LCCM住宅とは、ZEHと比較してさらに省CO2に優れる先導的な脱炭素化住宅のことです。

令和6年度は戸建て住宅に対して補助事業が実施され、アパート関連では賃貸併用住宅新築時に助成の対象となる可能性がありました。

(参考)一般社団法人 環境共生まちづくり協会|令和6年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門

【補助金】地域型住宅グリーン化事業

省エネルギー性や耐久性などに優れた、質の高い木造住宅や地域材利用に対する補助金で、木造アパートの新築も補助の対象となっていました。

令和6年度は、令和5年度分の追加物件登録期間の申請のみ対応が行われました。2024年12月時点では、令和7年度に地域型住宅グリーン化事業が実施されるという情報はありません。

(参考)

国土交通省|令和5年度 地域型住宅グリーン化事業(認定長期優良住宅、ZEH・Nearly ZEH、認定低炭素住宅、ZEH Oriented)

地域型住宅グリーン化事業 評価事務局|地域型住宅グリーン化事業(評価)

〈関連コラム〉

アパートの建て替えタイミング・築年数は?|建て替えの流れと費用相場、立ち退き交渉をスムーズに進めるコツも

アパートのリフォームに使える補助金、税制優遇制度

【補助金】既存住宅の断熱リフォーム支援事業

既存住宅の省エネ化や低炭素化を実現するために、高性能建材を用いた断熱改修を支援する補助金制度です。

アパートなどの賃貸集合住宅をオーナー(所有者)が全体的に断熱リフォームする場合も対象になります。

高性能なガラス・窓・断熱材・玄関ドアを使った各住戸のリフォームや、共用部のLED照明に対して補助が受けられます。既存アパートの省エネ性能を高めることで、建物の劣化対策や光熱費削減、付加価値の向上が期待できます。

主な要件(オーナーが集合住宅全体を改修する場合)

- 申請者が当該住居を所有していること。

- 集合住宅1棟全てを所有していること。

- 原則として集合住宅の全ての対象住戸を改修すること。

※ただし、管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくとも申請可能です。

補助対象となる製品

- 高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)の購入経費および工事費

- 共用部のLED照明の購入経費および設置工事費

補助率・補助上限額

- 補助率:補助対象経費の1/3以内

- 補助金の上限額(集合住宅全体を改修する場合)

高性能建材:15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は上限20万円/戸)

共用部のLED照明:1か所あたり8,000円※

※高性能建材によるリフォームを実施した場合は、その上限不足分がLED照明の補助上限になります

(参考)公益財団法人北海道環境財団|【全国対象】既存住宅の断熱リフォーム支援事業

【補助金】子育て支援型共同住宅推進事業(子育て改修型・宅配ボックス)

アパートなどの共同住宅を、子育て世帯が暮らしやすくリフォームする場合に補助が受けられる制度です。

各住戸や共用部の安全対策や交流促進施設を設けるリフォームの他、既存アパートの共用部に宅配ボックスを設置する場合も補助が受けられます。

主な要件

- 建築基準法上の共同住宅または長屋に該当する建物

- 補助を受ける住戸の居住者が特定子育て世帯※であること

※令和6年4月1日時点で小学生以下の子どもを養育している世帯 - 新規入居者募集の際は3か月間特定子育て世帯に限定して募集を行い、少なくとも10年間は入れ替わりの際も同様の募集とする

- 住戸部分の床面積が40㎡以上

- 建物が新耐震基準に適合している

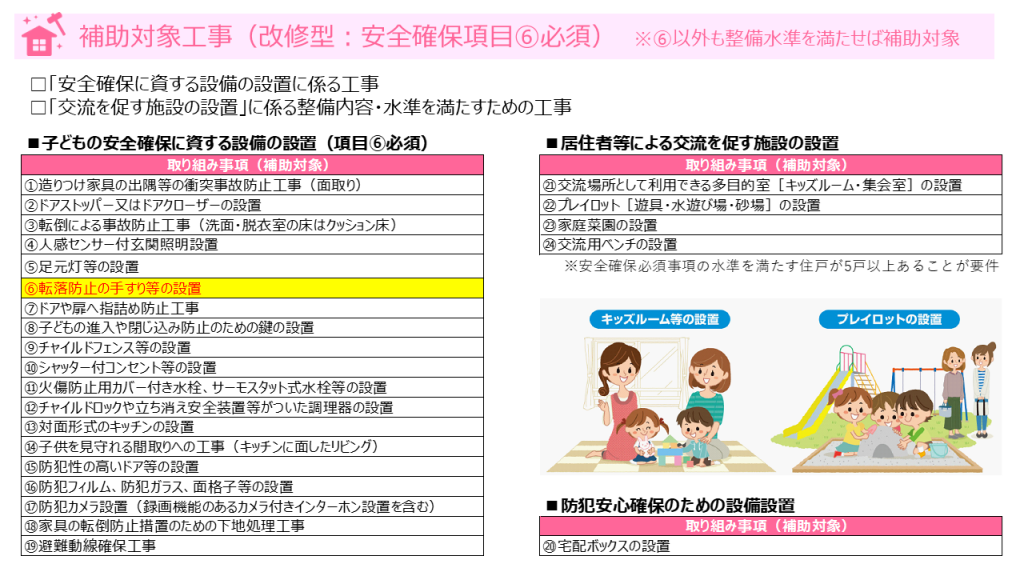

補助対象工事

補助の対象となるリフォーム工事は以下の通りです。「子どもの安全確保」は「⑥転落防止の手すり等設置」が必須となり、それ以外の項目も整備水準を満たせば補助対象となります。

また、「交流を促す施設の設置」は、安全確保の必須項目⑥(転落防止の手すり等設置)の水準を満たす住戸が5戸以上あることが条件となります。

(画像引用元)子育て支援型共同住宅推進事業ホームページ|子育て支援型共同住宅サポートセンター|子育て改修型

※対象となる宅配ボックスの設置は、エントランス等の共用部に設置するものに限り、各住戸前に設置するものは対象としない(補助対象は1棟につき1箇所のみ)

※設置する宅配ボックスは『子育てエコホーム(旧こどもエコ)支援事業』登録商品に限定

※宅配ボックスの追加・入れ替えも申請可能(ただし既存宅配ボックスの撤去・廃棄費用は補助対象にならない)

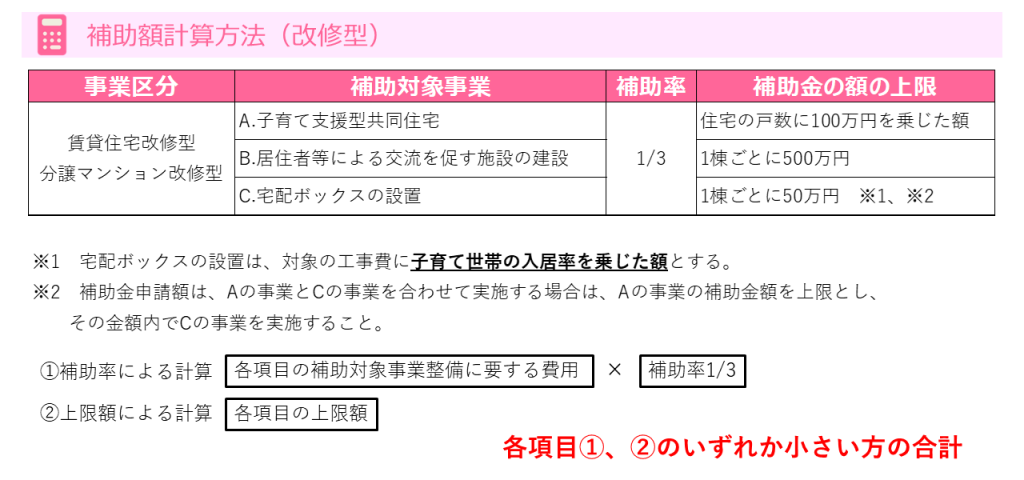

補助額

(画像引用元)子育て支援型共同住宅推進事業ホームページ|子育て支援型共同住宅サポートセンター|子育て改修型

補助額は対象となる工事にかかった費用の1/3または上限額のうち小さい方となります。補助額が大きいため、子育て世帯に向けてアパートをリフォームしたい場合は、積極的に活用すべき補助金です。

(参考)子育て支援型共同住宅推進事業ホームページ|子育て支援型共同住宅サポートセンター

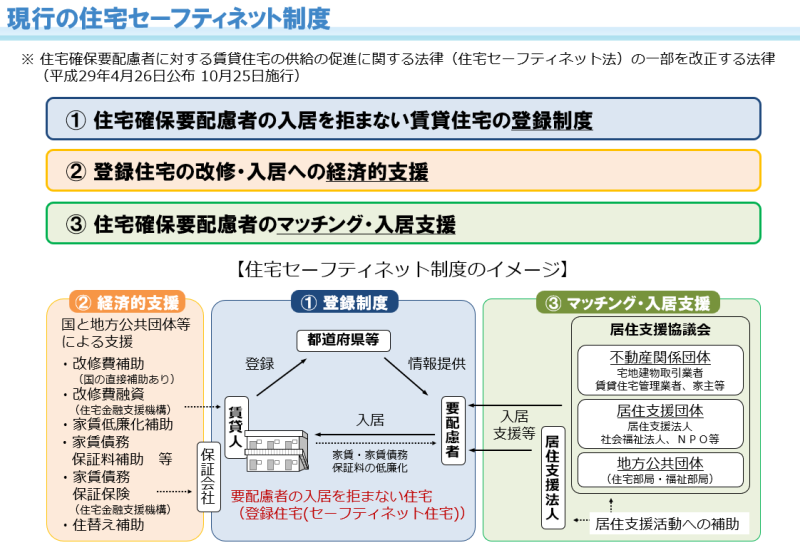

【補助金】住宅セーフティネット制度による助成

(画像引用元)国土交通省|住宅セーフティネット制度

住宅セーフティネット制度とは、低所得者や高齢者など、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度です。

住宅確保要配慮者の入居を拒まない「セーフティ登録住宅」として登録すると、その建物のリフォーム費用の一部助成が受けられます。

アパートやマンションのオーナーであれば誰でも登録できます。

「セーフティ登録住宅」登録条件

住宅確保要配慮者(=低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などの入居審査が通りにくくなる可能性がある人)の入居を、基本的に拒否しないことが登録条件です。

住宅確保要配慮者については、省令において外国人等が定められているほか、自治体独自のルールで新婚世帯などが追加されているケースもあります。

また、登録の際には入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定できるため、大家側で入居者の属性をある程度コントロールできるようになっています。

「セーフティ登録住宅」登録基準

- 耐震性を有している

- 住戸の床面積が原則25㎡以上

- 家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない

※登録基準は自治体独自のルール策定によって強化、緩和が可能となっています。

補助対象工事

補助の対象となるリフォームは、バリアフリー化や耐震・省エネ改修、間取り変更、防音リフォームなど多岐にわたっています。

- ①バリアフリー改修工事(外構部分のバリアフリー化を含む)

- ②耐震改修工事

- ③共同居住用住居に用途変更するための改修工事

- ④間取り変更工事

- ⑤子育て対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)

- ⑥防火・消火対策工事

- ⑦交流スペースを設置する改修工事

- ⑧省エネルギー改修工事

- ⑨安否確認のための設備の改修工事

- ⑩防音・遮音工事

- ⑪居住のために最低限必要な改修(発災時に被災者向け住居に活用できるものとして自治体に事前登録等されたものに限る)

- ⑫専門家によるインスペクションにより、構造、防水等について最低限必要と認められた工事(従前賃貸住宅を除く)

- ⑬居住支援協議会等が必要と認める改修工事

補助率・補助限度額

- 補助率:対象となる工事費用の1/3(地方公共団体を通じた補助の場合は2/3)

- 国費限度額:50万円/戸

※実施するリフォーム内容に応じて補助限度額の加算があります。

補助率は工費の1/3~2/3で、1戸あたり上限50万円までとなっています。住戸ごとの申請も可能なので、空室の部屋のみをリフォームするなど柔軟な使い方ができます。

改修費補助を受けた住宅については、10年間は入居者を住宅確保要配慮者に限定する必要があります。

【補助金】先進的窓リノベ2025事業

令和7(2025)年度に実施が予定されている、高い断熱性能を持つ窓への改修に関する費用の1/2相当等を定額補助する補助金事業です。

補助上限は1戸あたり200万円となる予定で、「先進的窓リノベ2024事業」と同じ要件なら、賃貸集合住宅のオーナーが各戸のリフォームをまとめて補助申請可能になると予想されます。

昨年同様、2025年の前半に賃貸オーナー向けの補助金活用セミナーが実施される可能性もありますので、活用を検討している場合は積極的に参加することをおすすめします。

※国会で令和6年度補正予算が成立することが前提となります。また、事業の内容については今後変更となる可能性がありますので最新情報をご確認ください。

(参考)環境省|断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ2025事業)について

【補助金】賃貸集合給湯省エネ2025事業

令和7(2025)年度に実施が予定されている、既存賃貸集合住宅でオーナーによるエコジョーズなどの省エネ給湯器交換経費の一部を補助する事業です。

補助上限額は1台あたり最大10万円となる予定です。築年数の古い賃貸アパートを経営する場合や、既存物件の給湯器の交換を検討している場合は積極的に活用したい補助金です。

※国会で令和6年度補正予算が成立することが前提となります。また、事業の内容については今後変更となる可能性がありますので最新情報をご確認ください。

(参考)経済産業省|資源エネルギー庁|賃貸集合給湯省エネ2025事業(令和6年度補正予算案「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」)について

令和6年度に実施していたアパートリフォーム関連補助金

令和6年度に実施していた、アパートのリフォーム関連補助金についてまとめます。令和7年度に実施されるかどうかは、各事業のホームページ等で最新情報を必ず確認してください。

令和6年度長期優良住宅化リフォーム推進事業

アパートなどの賃貸集合住宅を含む、住宅の長期優良住宅化リフォームに対する補助金事業です。

令和6年度は1住戸あたり最大160万円の補助が出ましたが、令和7年度に実施されるかどうかはまだ発表されていません。

(参考)国立研究開発法人 建築研究所|令和6年度長期優良住宅化リフォーム推進事業

自治体主導のアパート経営に活用できる補助金一例

千葉県、東京都など自治体単位で実施されている、アパートなどの賃貸集合住宅オーナーが活用できる補助金の一例を紹介します。

※2024年12月時点の情報となりますので、最新情報は各事業のホームページで確認してください。

(千葉県流山市)集合住宅・商業施設等用電気自動車等充電設備設置補助金

集合住宅および商業施設等に付属する駐車場に、電気自動車等(電気自動車およびプラグインハイブリッド車)の充電設備を設置する場合に、その設備の購入費の一部を助成する制度です。

賃貸共同住宅の所有者も助成対象となっています。

(参考)流山市ホームページ|流山市集合住宅・商業施設等用電気自動車等充電設備設置補助金

(千葉県流山市)集合住宅・事業所用太陽光発電設備設置補助金

集合住宅・事業所用に太陽光発電設備を設置する場合に、購入費の一部を助成する制度です。賃貸共同住宅の所有者も助成対象で、補助金の額は1kWあたり2.5万円(上限額は30万円)となっています。

(参考)流山市ホームページ|流山市集合住宅・事業所用太陽光発電設備設置補助金

(東京都)賃貸住宅における省エネ化・再エネ導入促進事業

東京都内の賃貸集合住宅の高断熱窓・ドアへの交換、断熱材の改修や省エネ診断等にかかる経費や再エネ設備導入にかかる経費の一部を助成する制度です。賃貸集合住宅の所有者(オーナー)が助成の対象者となります。

高断熱窓改修は工事費用の2/3(上限30万円/戸)、壁や屋根、天井の断熱材改修は工事費用の2/3(上限60万円/戸)が助成されます。

(参考)クール・ネット東京|賃貸住宅における省エネ化・再エネ導入促進事業

紹介している補助金、助成金は一例のため、各自治体ホームページや管轄部署へお問い合わせください。

補助金の申請方法、流れ

補助金の申請する流れは、主に以下のようになっています。

アパートの大家が補助金を活用する場合、申請・交付手続きは建築会社やリフォーム会社を通して行うケースが多くなります。

補助金交付申請書の提出

補助金を実施している事業者に、交付に必要な書類を準備して提出します。

工事の見積書や仕様が分かる書類、導入する製品のカタログ、身分証明書などの提出が求められます。

補助金交付決定通知

審査を経て、自治体からの補助金交付決定通知書が発行されます。

補助金対象の工事等を実施

補助金の対象となる工事や製品の購入、設置などを行います。

実績報告書の提出

工事の現場作業写真、施工会社やメーカーからの請求書・領収書の写し、その他必要な書類を事業者に提出します。

補助金交付の申請

工事実績に問題がなければ、補助金の請求書と振込希望先を提出します。

事業者から補助金が入金

事業者から申請者に補助金が入金されます。施工会社が申請者の場合は、施工会社を通じてオーナーに入金されます。

アパート関連補助金を利用する際の注意点

アパートの新築や建て替え、リフォームで補助金の活用を検討する際に知っておきたい注意点をまとめます。

申請・着工タイミングや事業終了時期に注意

各補助金は、対象となる期間内に申請や施工することが必要です。着工のタイミングを間違えると申請の対象外となってしまう可能性があるため注意しましょう。

また、補助金の受付が先着順となっているものもあります。自治体が発表する情報を収集し、早めに手続きを始めることが大切です。

補助金交付は「後払い」が基本

補助金は基本的に後払いのケースが多いため、始めから補助金を引いた額で工事や製品購入ができるわけではない点にも注意が必要です。

施工会社が申請者の場合の補助金支給方法は、先に施主が補助金なしの金額を支払い、補助金が出てから還付されるケースがほとんどです。

特定の工事について補助金交付の前例が多く、経験のある施工会社なら見積もりの時点で補助金分を引いて施主に請求するケースもあります。

要件を満たした設計が可能か検討が必要

敷地条件や建築会社の設計力などの面で、利用したい補助金の要件を満たせるかは事前にしっかりと検討する必要があります。

特に長期優良住宅など認定条件が多い建築物は、確実に実現できるように経験豊富な施工会社に事前相談することをおすすめします。

まとめ

アパートの新築や建て替え、リフォームは、国や自治体の補助金を上手に活用することでコストを抑えられます。

ただし、補助金要件を満たす手間やコストにリターンが見合っているか、出口戦略を踏まえて活用するメリットが大きいかを吟味する必要があります。

補助金を上手に活用しながらアパートを経営するなら、知識や経験が豊富な建築会社、リフォーム会社をパートナーに選ぶことが重要です。

建築会社やリフォーム会社が申請者となる補助金も多いので、要件を満たした設計や申請業務に慣れている会社を選ぶことで後悔を防げます。

オカムラホームは、アパートの新築、建て替え、リフォーム、入居付けなどの賃貸経営サポートまでご相談いただける総合住宅会社です。

補助金を活用したアパートの設計・施工・リフォームや、アパートローン利用のための事業計画書作成、経営・維持管理まで、自社内でワンストップサポートします。お気軽にご相談ください。