土地は生前贈与と相続のどちらが得?メリット・デメリットや税金・手続きにかかるコストシミュレーションを紹介

2025.03.05

2025.04.01

このコラムでは、親の所有する土地を生前贈与と相続、どちらで引き継いだ方がお得なのかについて解説します。

生前贈与と相続のメリット・デメリットや、節税に活用できる特例をまとめ、それぞれの手続きでかかる税金や諸費用のシミュレーションも紹介します。

これから親御さんの土地を相続する予定の方や、相続前に贈与を受けることを検討している方は参考にしてください。

コラムのポイント

- 親の土地を引き継ぐ場合、生前贈与と相続の2つの方法が考えられますが、どちらの方がお得になるかはケースバイケースです。

- 相続時のトラブルが予想される場合や、相続よりも早くに土地を引き継いで活用したい場合は、生前贈与が適しています。税負担を最小限に抑えたい場合は相続が適しています。

- 現状で引き継ぐ土地が更地の場合は、賃貸物件を建てることで贈与や相続時の税負担を抑えられるため、需要が多い立地ならアパートなどの建築を検討するのもおすすめです。

Contents

【結論】生前贈与と相続のどちらが得かはケースバイケース

はじめに結論をお伝えすると、親の所有する土地を、生前贈与と相続のどちらで引き継いだ方が得になるかはケースバイケースです。

贈与税・相続税の金額は、土地の評価額、その他の資産状況、受贈者や相続人との関係によって大きく変わってきます。

また、土地の引き継ぎでは贈与税・相続税の他にも、手続きのための書類申請費用、登録免許税・不動産取得税などの費用もかかります。

原則として、税金面だけで考えれば、「相続」の方が得になることが多くなります。

ただし、事前に引き継ぐ相手を決めて生前贈与することで相続時のトラブルを防ぎたい場合など、相続人や家族との関係、希望の引き継ぎ方によっても最適な方法は変わってきます。

生前贈与か相続のどちらが適しているのかは、それぞれのメリット・デメリット、利用できる特例や制度を理解した上で検討することが重要です。

次章から、生前贈与と相続のメリット・デメリットを詳しく解説していきますね。

相続とは?

はじめに、相続の仕組みについて簡単に解説します。相続とは、亡くなった方の所有する財産を引き継ぐことを指します。

相続が発生するのは被相続人が亡くなった時点で、財産は民法で定められた法定相続人に引き継がれます。

ある人が亡くなった場合、相続人となる人の範囲は以下の通りです。

- 亡くなった人の配偶者

- 配偶者以外で法定相続人に該当する人

第1順位:直系卑属(子ども)

※子どもが亡くなっている場合、孫・ひ孫・養子が第1順位になる

第2順位:直系尊属(父母)

※父母が亡くなっている場合、祖父母が第2順位になる

第3順位:兄弟姉妹

※兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥・姪が第3順位になる

上記のように、配偶者は必ず相続人になり、それ以外は順位が上の方から優先的に相続人になります。

例えば、自分の父親が亡くなった場合、配偶者である母親と、第1順位である自分を含む子どもが法定相続人になります。

遺産の分割方法は基本的に遺言の内容が優先され、遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議で決定します。

また、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合を想定して、以下のように「法定相続分」が民法で定められています。

〈配偶者と子どもが相続人の場合〉

- 配偶者:2分の1

- 子ども(2人以上の時は全員で):2分の1

〈配偶者と直系尊属が相続人の場合〉

- 配偶者:3分の2

- 直系尊属(2人以上のときは全員で):3分の1

〈配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合〉

- 配偶者:4分の3

- 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で):4分の1

※子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

財産を相続で引き継いだ人は、相続が発生した翌年の確定申告で、評価額に応じた相続税を申告し納税します。

土地を相続で引き継ぐメリット・デメリット

親の土地を相続で引き継ぐ場合のメリットとデメリットをまとめます。

メリット①贈与税より税率が低く控除が多い

後述のシミュレーションで詳しく解説しますが、基本的に相続税は贈与税より税率が低く設定されています。

基礎控除の額も大きいことに加え、「小規模宅地等の特例」などさまざまな軽減措置もあるため、都心部など極端に評価額が高いエリアを除けば、基礎控除と特例の利用で土地の相続税がゼロになるケースも多いでしょう。

国税庁の統計によると、令和5年分の相続税課税割合は9.9%で、相続税の申告をした人のうち、相続税が発生した人は約1割程度となっています。

親の土地を引き継ぐ予定で税金対策を考えている場合、相続での基礎控除や特例の利用で相続税がゼロになりそうな場合はあえて生前贈与する必要性はないと言えるでしょう。

ただし、相続税の特例を適用して納税額が0円になる場合でも、特例を適用した旨の申告は必要になる点に注意しましょう。

メリット②贈与より登録免許税が安い

不動産の名義を変更する際にかかる登録免許税は、相続の方が贈与よりも税率が低く設定されています。

〈登録免許税の税率〉

| 不動産の取得理由 | 税率 |

|---|---|

| 相続 | 0.4% |

| 贈与 | 2% |

| 財産分与 | 2% |

| 売買 | 1.5% |

※2026年3月31日までの間に登記を受ける場合。本則は2%

(参考)国税庁ホームページ|No.7191 登録免許税の税額表

上記のように、同じ評価額の財産を引き継ぐ場合、生前贈与は相続の5倍の登録免許税がかかることになります。

メリット③不動産取得税がかからない

相続によって土地を取得した場合は、不動産取得税が免税される点もメリットです。

一方、土地の贈与の場合は評価額に対して原則として3%の不動産取得税がかかります。

(参考)千葉県ホームページ|不動産取得税

デメリット:相続人のトラブルで手続きが進まない場合がある

相続で土地を引き継ぐ場合、遺産分割協議で他の相続人と揉めると、誰が土地を相続するのか決まらず、相続手続きが進まないことがあります。

遺産分割協議で合意ができず、調停や審判で分割方法を決めることになると、裁判所で手続きが必要になり、金銭的・精神的に負担が増える可能性もあります。

生前贈与の場合は、土地を贈与する人と贈与を受ける人の2人が合意すれば成立し、手続きを進められるため、引き継ぎに関する労力は少なく済みます。

土地を相続で引き継ぐ方がよいケース

生前贈与ではなく相続で引き継いだ方が良いのは以下のようなケースです。

- 土地を含めた相続財産の評価額が基礎控除額以下

- 小規模宅地等の特例などの相続税節税制度を利用したい

- 土地を特定の相続人に引き継ぎたい

相続税の課税対象となる課税価格が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えていない場合は、相続税がかからないため相続で引き継いだ方がお得です。

また、小規模宅地等の特例など、土地の相続税を大きく軽減できる特例を活用したい場合も相続で引き継ぐのがおすすめです。

また、特定の相続人に土地を引き継ぎたい場合は、被相続人が遺言書を作成すればスムーズな引き継ぎができるでしょう。

土地を生前贈与で引き継ぐメリット・デメリット

生前贈与とは、亡くなる前に特定の人に資産を引き継ぐことを指します。

生前に財産の一部を贈与しておけば、遺産総額が減って相続税が節税できる場合がありますが、贈与を受けた金額に応じた贈与税を支払う必要があります。

土地を生前贈与で引き継ぐメリットとデメリットについて、詳しく解説します。

メリット①引き継ぎの際のトラブルを軽減できる

将来の相続手続きで、相続人同士で揉めることが予想されるなどの場合は、土地を生前贈与しておくことで、引き継ぎの際のトラブルを軽減できます。

生前贈与は基本的に贈与する人(受贈者)と贈与を受ける人(贈与者)の2人が合意すれば成立します。

生前贈与しておくことで、相続発生時に不動産に関する相続手続きがいらなくなり、トラブルを軽減できます。

相続人同士のトラブル対策としては、生前贈与以外に、遺言で引き継ぐ人を指定する方法もあります。

メリット②元気なうちに確実に財産を引き継げる

所有者が元気なうちに生前贈与で財産を引き継いでおくことで、本人が病気や認知症などになった際にも売却などの対応がスムーズに行える点もメリットです。

メリット③相続より手続きが簡単

生前贈与は、他に相続人がいても贈与する人(受贈者)と贈与を受ける人(贈与者)の2人が合意すれば手続きを進められるので、相続よりも手続きが簡単というメリットもあります。

相続で遺産を引き継ぐ場合、基本的に相続人全員の協力が必要となるため必要書類も多くなる他、相続人同士でトラブルが起こると手続きが思うように進まない可能性があります。

デメリット①相続税より税額が高くなる

土地を生前贈与された場合、金額に応じて贈与税がかかりますが、発生する時期をコントロールできない相続税よりも税率が高く、税負担が大きい点がデメリットです。

同じ財産を引き継ぐ場合、税負担だけで考えるなら相続の方が得になることが多くなります。

デメリット②小規模宅地等の特例などの優遇制度が利用できない

生前贈与の場合、相続時に土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」などの優遇制度が利用できないため、より税負担が大きくなる可能性が高い点もデメリットです。

ただし、相続税は相続した土地だけでなく、遺産の総額や法定相続人数によっても税額が左右されます。

手続きにかかる手間や費用などの負担も考慮して、どちらが自分たちのケースにとって得なのかを考える必要があります。

土地を生前贈与で引き継ぐ方が良いケース

土地を生前贈与で引き継ぐ方が適しているのは以下のようなケースです。

- 相続トラブルを避けたい

- アパートなどの収益物件が建っている

- 相続まで待たずに土地を早く活用したい

- 将来的に土地の価値が上がることが予想される

- 相続人以外を含む特定の人に土地を引き継ぎたい

相続トラブルを避けたい場合や、将来の評価額が上昇しそうな土地は生前贈与で引き継ぐのが適しています。

また、すでに親がアパートを経営している土地は、家賃収入も相続財産に含まれるため、相続まで物件を所有していると遺産総額が増えて相続税も高くなります。

アパート事業を引き継ぐ予定なら、生前に贈与を受ければ相続財産を減らせる他、賃貸物件が建っている土地は「貸家建付地の評価減」の特例が適用されて贈与税の負担も抑えられます。

生前贈与をするときの注意点

相続開始直前の贈与財産は相続税の対象になる

贈与者が亡くなる前の一定期間以内に受けた贈与は、相続時に相続税の対象となることがあります。

つまり、相続が発生した時期によっては、贈与財産にも相続税がかかって結果的に節税につながらない可能性があるため、相続税対策としての生前贈与は計画的に行う必要があります。

〈生前贈与加算の対象となる贈与財産〉

| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |

|---|---|

| ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間) |

| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 |

| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内(死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間) |

(参考)国税庁ホームページ|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

上記のように、令和8年12月31日までは、亡くなる前(相続開始前)3年以内の生前贈与は、相続税の課税対象になります。

加算対象期間内に贈与されていれば、贈与税がかかったかどうかに関係なく加算されるため、贈与税の暦年贈与の基礎控除(110万円)以内の贈与であっても、相続時に相続財産に加算されます。

ただし、孫や甥、姪など「相続人以外」に行われた生前贈与は、加算対象期間内の贈与でも相続財産に加算されないことも知っておきましょう。

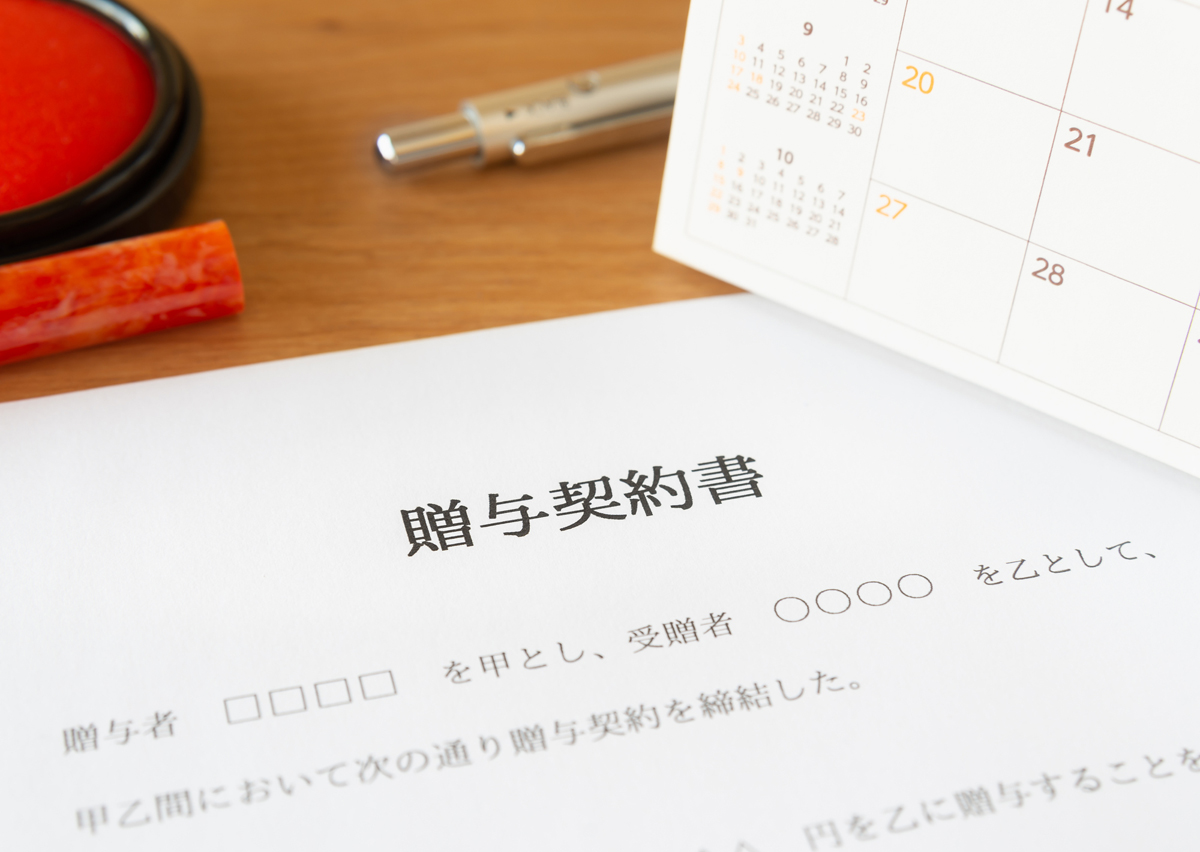

贈与を受ける際は贈与契約書などの書面を残す

贈与を受けるときは、後々のトラブルを防ぐため、実際に贈与が行われた証拠となる贈与契約書などの書面を残すことをおすすめします。

贈与契約書には以下のような項目を記載します。

- 贈与契約締結日(贈与を行った日)

- 贈与者の氏名・住所

- 受贈者の氏名・住所

- 贈与財産に関する情報

- 贈与方法

贈与契約書は2通作成し、贈与者と受贈者でそれぞれ保管するようにしましょう。

他の相続人の遺留分を侵害するとトラブルになる可能性がある

亡くなった人の配偶者など、一定の相続人には、遺産を最低限相続できる権利として「遺留分」が保障されています。

生前贈与をしたことによって、別の家族が相続できる遺産が減って遺留分を侵害するとトラブルになる場合があります。

土地の生前贈与を検討する場合は、各推定相続人の遺留分を考慮する必要があることも覚えておきましょう。

親の土地の生前贈与と相続でかかる費用をシミュレーションで比較

親の土地を引き継ぐ場合、生前贈与と相続でそれぞれかかる税金などの費用をシミュレーションで比較してみましょう。

〈シミュレーション条件〉

- 60歳以上の親から18歳以上の子ども1人に土地を引き継ぐ

- 引き継ぐ土地の評価額:5,000万円

生前贈与を受ける場合

親の土地の生前贈与を受ける場合にかかる費用を項目ごとにシミュレーションします。

①贈与税

贈与税の基礎控除額は1年間あたり110万円のため、年間110万円までの贈与なら贈与税はかかりません。

贈与が1年間で110万円を超えた場合は、以下の計算式で贈与税が算出されます。

(贈与税の課税対象金額 – 110万円)×(税率)-(控除額)=(贈与税額)

贈与税の税率および控除額は、以下のように一般贈与財産用と特例贈与財産用の2種類があります。

一般贈与財産用(一般税率)

兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |

| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |

| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |

特例贈与財産用(特例税率)

18歳以上の受贈者が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合に使用します。祖父から孫、父から子への贈与などがあてはまります。

| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |

| 税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |

| 控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |

(参考)国税庁ホームページ|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

子が親から評価額5,000万円の土地の贈与を受けた場合は特例税率が適用され、贈与税は以下のように算出できます。

(5,000万円 – 110万円)× 55% – 640万円 = 2,050万円

②不動産取得税

生前贈与で土地を取得した場合は不動産取得税がかかります。

不動産取得税の税率は標準で4%、土地と住宅の場合は3%です(2027年3月31日までの取得)。

また、令和9年3月31日までに取得した宅地等については、価格を2分の1とする特例措置があります。

(参考)千葉県ホームページ|不動産取得税

評価額5,000万円の土地の贈与を受けた場合の不動産取得税は以下のように計算できます。

(5,000万円 × 1/2) × 3% = 75万円

贈与された土地が居住用地で、受贈後に自分が住む場合などは、さらに軽減措置が受けられる場合があります。

不動産取得税の軽減措置の条件や軽減率などは、都道府県ごとに細かくルールが定められています。自治体の公式ホームページや窓口で確認しましょう。

③登録免許税

贈与によって土地の所有者が変わる場合は、所有権移転登記にともなう登録免許税を納める必要があります。

登録免許税の税額は贈与の場合「(土地の)固定資産税評価額×2%」で計算します。

(参考)国税庁ホームページ|No.7191 登録免許税の税額表

評価額5,000万円の土地の贈与を受けた場合の登録免許税は以下のように計算できます。

5,000万円 × 2% = 100万円

④司法書士報酬

土地の所有権移転登記手続きを司法書士に依頼する場合は、報酬を支払う必要があります。

生前贈与による所有権移転登記を司法書士に依頼する場合の平均的な報酬額は5~6万円前後です。

今回のシミュレーションでは、5,000万円の土地の生前贈与でかかる費用は以下のようになります。

①2,050万円 + ②75万円 + ③100万円 + ④6万円 = 2,231万円

遺産相続で取得する場合

親の土地を相続で取得する場合にかかる費用を項目ごとにシミュレーションします。

①相続税

相続税は、遺産総額から法定相続人の数に応じた基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続税の税率と速算表は以下のようになっています。

| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |

| 1,000万円以下 | 10% | - |

| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |

| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |

| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |

| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |

| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |

| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |

| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

相続する土地の評価額が5,000万円で、法定相続人が1人の場合、速算表に当てはめると相続税は以下のように計算できます。

(5,000万円 – 3,600万円)× 20% – 200万円 = 80万円

生前贈与の場合と比べると、相続税の方が、基礎控除額が高く税率は低いため、負担が少ないことが分かります。

ただし、今回は同じ条件の土地のみの贈与と相続で比較していますが、実際の相続税額は、土地を含む全ての相続遺産の額によって変わってくる点に注意しましょう。

②登録免許税

登録免許税の税額は、相続の場合「(土地の)固定資産税評価額×0.4%」で計算します。

評価額5,000万円の土地を相続した場合の登録免許税は以下のように計算できます。

5,000万円 × 0.4% = 20万円

上記のように、登録免許税の税率も贈与より相続の方が低く設定されているため、税額は5分の1になります。

③司法書士報酬

相続による所有権移転登記を司法書士に依頼する場合の平均的な報酬額は7~8万円前後です。

生前贈与と比べて、相続では必要な書類が多く、相続人の数によっても業務量が変わってくるため、平均報酬額は高めになっています。

今回のシミュレーションでは、5,000万円の土地を相続した場合に費用は以下のようになります。

①80万円 + ②20万円 + ③8万円 = 108万円

上記のように、不動産取得税がかからず、相続税や登録免許税の税率が低いことなどから、相続の方が費用負担の面では得ということになります。

ただし、相続税は土地以外の財産の総額や、法定相続人の数によっても大きく変わってきます。

土地の生前贈与、相続どちらの場合も、次章で紹介する特例を利用すれば、税金を上手く抑えながら、その後のスムーズな土地活用につなげられる可能性もあります。

贈与税・相続税を抑えられる特例制度

生前贈与・相続時にかかる税金を抑えられる特例制度の一例を紹介します。

特例を活用すれば税金がかからなくなるケースも多くありますので、条件に当てはまるかを必ずチェックして、申告時に忘れずに適用することが重要です。

マイホーム贈与時の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間20年以上の夫婦間でマイホームまたはマイホーム取得用の金銭の贈与が行われた場合、贈与税の計算の際に基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除できる特例です。「おしどり控除」とも呼ばれます。

(参考)国税庁ホームページ|No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

マイホームを配偶者に贈与することで、贈与者の遺産が相続税の基礎控除に収まる場合などにメリットが大きい特例です。

相続時精算課税制度(贈与税)

相続時精算課税制度とは、生前贈与で土地などの財産を取得すれば、2,500万円分まで贈与税がかからない代わりに、相続時に制度を利用して受けた贈与分を相続財産にプラスした上で相続税が計算されるという制度です。

60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与する場合など、一定の要件に該当する場合に利用できます。

(参考)国税庁ホームページ|No.4103 相続時精算課税の選択

土地をそのまま贈与すると贈与税が発生する場合に、相続時精算課税制度を使えば贈与額が累計2,500万円以下なら、贈与税を支払わずに済みます。

また、制度を使って贈与税が非課税になった贈与財産は相続時に相続税の計算に含まれますが、その他の相続財産と合わせて相続税の基礎控除額以下であれば、相続税もかかりません。

- 親の土地でマイホームを建てたい

- 相続予定で使っていない土地を活用して収益を得たい

など、相続前に土地を活用したい場合に利用することで贈与税・相続税対策ができます。

相続税の小規模宅地等の特例

相続税の小規模宅地の特例とは、被相続人の配偶者や同居の家族など一定の要件に該当する人が居住用・事業用の土地を相続する場合、土地の評価額が最大80%減額されて相続税の節税効果が得られる制度です。

特例を適用できる土地の種類や評価額の減額率は以下の通りです。

| 宅地等の利用区分 | 被相続人の事業用地(事務所やアパート、駐車場など) | 被相続人の居住用宅地(自分が住むための土地) |

|---|---|---|

| 評価額の減額割 | 50%~80% | 80% |

| 限度面積 | 200~400㎡まで | 330㎡まで |

(参考)国税庁ホームページ|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

事業用地の場合は、相続税の申告期限までに事業を継承し、なおかつ申告期限まで事業を営んでいる必要があります。

居住用宅地の場合は、配偶者なら条件はありませんが、同居家族の場合は相続開始時から申告時まで居住しているなどの条件があります。

以下のようなケースでは、相続時に小規模宅地の特例を適用できる可能性が高く、相続税を大きく節税できます。

- 相続予定の親のマイホームに現在同居している場合

- 親が経営するアパートなどの事業を相続税申告期限までに引き継ぐ予定の場合

- 相続する土地で親が経営していた法人の役員である場合 など

なお、相続時の小規模宅地の特例は、前述の相続時精算課税制度を使って贈与を受けた土地には適用できない点に注意が必要です。

貸家建付地の評価減の特例(贈与税、相続税)

貸家建付地による評価減の特例とは、アパートやマンションなどの賃貸物件が立つ土地(貸家建付地)に対して、借地権・借家権の割合を考慮して評価額を減額する制度です。

(参考)国税庁ホームページ|No.4614 貸家建付地の評価

評価額が下がることで、結果的に贈与税や相続税の節税効果を得られます。

貸家建付地の評価額は次の計算式で求められます。

貸家建付地の価額 = 自用地としての価額 - 自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合

例として、相続した親の土地にアパートが建っていた場合の評価額をシミュレーションしてみましょう。

※条件

- 自用地の評価額 3,000万円

- 借地権割合 70%

- 借家権割合 30%

- 賃貸割合(建物全体に対して人に貸している部分の割合) 80%

※計算式

3,000万円 - (3,000万円 × 70% × 30% × 80%) = 2,496万円

上記の例では、自用地に対して、貸家建付地の相続税評価額は504万円低くなります。

さらに空室を埋めると賃貸割合が高くなるため、節税効果も大きくなります。

親の土地を相続する予定があるなら、アパートなどの賃貸物件を建てることで、贈与税や相続税を抑えられます。

〈関連コラム〉

貸家建付地による相続税対策をわかりやすく解説|相続税評価額の計算方法もチェック

まとめ

親の土地を引き継ぐ場合、生前贈与と相続の2つの方法が考えられますが、どちらの方がお得になるかはケースバイケースです。

相続時のトラブルが予想される場合や、相続よりも早くに土地を引き継いで活用したい場合は、生前贈与が適しています。

一方、相続による引き継ぎは生前贈与よりも税負担が少ない点がメリットですが、手続きの負担が多く、相続人の状況によっては思うように手続きが進まない可能性があります。

現状で引き継ぐ土地が更地の場合は、賃貸物件を建てることで贈与や相続時の税負担を抑えられるため、需要が多い立地ならアパートなどの建築を検討するのもおすすめです。

親の土地を引き継ぐ予定がある場合は、相続発生前に生前贈与や活用の計画を立てておくことで、税金や手続きの負担を抑えながら、スムーズに土地を引き継いで有効活用できるでしょう。

東京・千葉エリアで土地の相続についてお悩みの際は、未来の財託へご相談ください。

贈与税・相続税対策のノウハウが豊富なスタッフが、お客様の状況をお伺いし適切なプランをご提案いたします。

0120-210-341

0120-210-341